各種検査

各種検査

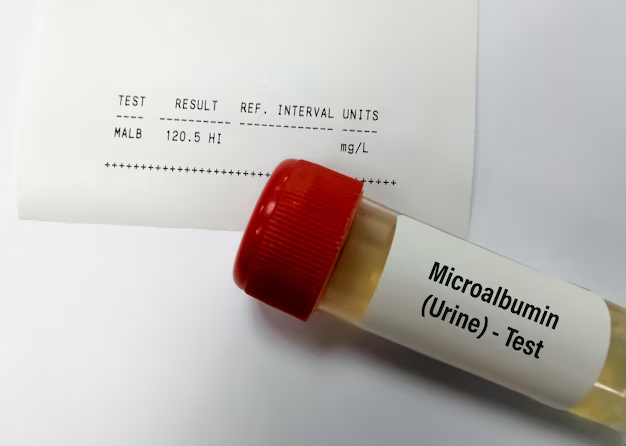

尿中アルブミン検査は、尿定性検査で検出できないわずかな量のアルブミンを測定する検査です。これにより腎臓の異常を早期に発見し、早期治療に繋げることができれば、進行を防ぐことができます。

一般検尿の尿蛋白と比較して、アルブミン尿は早期の障害、特に糖尿病による腎臓の病気の糖尿病性腎症の早期発見につながるとされています。

そのため、糖尿病で治療中の方は定期的にアルブミン尿を検査することが推奨されています。

糖尿病治療を行っている人や糖尿病を疑われた人は、1度は血糖測定の経験があるでしょう。

インスリンによる糖尿病治療を行っている人は、通常1〜4回の血糖測定を毎日行います。血糖測定は痛みが伴うため、苦痛に感じている人も少なくはありません。

それ以上に血糖測定は、血糖値の変化を連続的に捉えられず、値の変動の読みとりが困難な現状にあります。

FreeStyleリブレとは、血糖値を連続的に測定できる医療機器です。センサーを皮膚に貼付し、1分ごとの血糖値を自動的に測定します。データをスマートフォンまたは専用機器にて確認でき、1度のスキャンで過去8時間のグルコース値の測定履歴の表示が可能です。

点ではなく線で値の変動を確認できるため、高血糖もしくは低血糖状態が続いている状態を事前に予測し、病状悪化を防げます。

インスリン治療中の患者様は保険適応で測定できますが、インスリン未使用の糖尿病患者様は自己負担8000円で14日間の24時間連続リアルタイム血糖測定が可能です。

ホルター心電図検査は胸に電極を装着し、小型の心電計で長時間心電図を記録し解析する検査です。

検査中には“行動記録ノート”に、行動・症状などを正確に記入します。また、症状を自覚したら記録装置のスイッチを押し機械にも記録する場合があります。

一般的にホルター心電図検査は、以下のような人に行われます。

ホルター心電図検査では、次のようなことがわかります。

ホルター心電図検査計の装着に要する時間は5~10分程度です。その後最短24時間、最長で7日間装着します。使用する機器や検査内容によって、装着期間は異なります。

ホルター心電図計を外すのは数分で、ほとんど時間はかかりません。

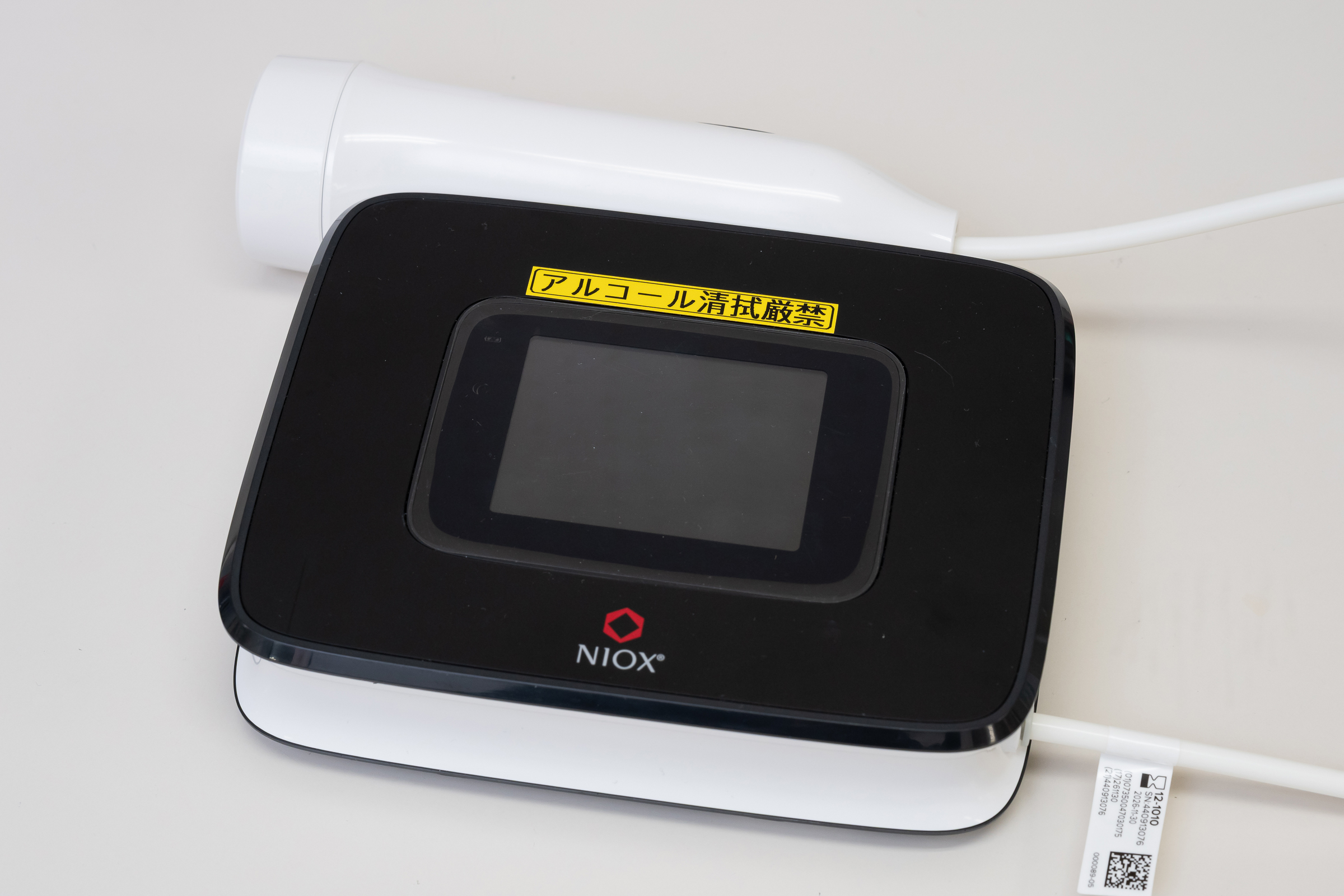

呼気NO濃度測定検査とは、呼気中のNO(一酸化窒素)の濃度を測定する検査です。喘息患者さまの気道には炎症があり、炎症性刺激により、主に気道上皮のNO合成酵素(INOS)が誘導され、大量のNO(一酸化窒素)が産生されています。そのため呼気中NO濃度を測定することで好酸球性気道炎症の存在や程度を知ることができるとされています。

気道に炎症が起きると(気道の粘膜を構成する)上皮で誘導型一酸化窒素合成酵素(iNOS)というNOを作る酵素が増えます。そのため吐いた息のNO濃度を測ることで、結果的に炎症の程度がを知ることができます。

喘息患者さまの呼気中で増えるガスはNOだけではありません。一酸化炭素やエタン、ペンタンの濃度も炎症に伴って上昇しますが、これらは喫煙などが原因で肺機能が低下する慢性閉塞性肺疾患(COPD)でも同じように高くなります。一方、NOはぜんそくで特異的に上昇するため、慢性閉塞性肺疾患(COPD)と間違わずに診断が可能です。安定期より発作時の方が高くなるため、治療を強めたり弱めたりする目安としても使えます。

心エコー検査は超音波を使って、心臓の形や動きを見ることによって、心臓の機能を評価する検査です。 血流の評価も行い、心臓内部の弁などの異常が無いかどうかを確認したり、心臓にどれくらい負担がかかっているかを評価することもできます。 体の表面に超音波のゼリーをつけて、専用のプローベをあてて検査をします。 検査は外来でも行え、検査時間は30分から1時間程度です。

心エコー検査は患者さんにかかる負担がほとんどない検査です。下記のような人が対象となります。

動脈硬化度検査は、 動脈の硬化状態や血管の健康状態を評価するための検査 です。 動脈硬化は、動脈壁が厚く硬くなることで血流が制限され、心血管疾患のリスクが高まる状態 です。 早期発見と治療が重要であり、動脈硬化度検査はその一助となります。 動脈硬化度検査にはいくつかの方法があり、代表的なものに ABI(足関節上腕血圧比)検査とCAVI(心臓足首血管指数)検査 があります。

腹部エコー検査(腹部超音波検査)は、超音波を使って腹部の臓器や組織をリアルタイムで映し出す検査です。お腹にゼリーを塗り、専用の機器を使って超音波をあてます。

腹部エコー検査は、みぞおち周辺の臓器(肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓)を対象に、がんの早期発見に役立つ検査です。がん以外に「脂肪肝」「胆石」「胆のうポリープ」「腎結石」なども発見できます。

毎年腹部エコー検査を受けることで、脂肪肝などの生活習慣に起因する変化も継続的に観察でき、早期対処にもつながります。

腹部エコー検査は、臓器の異常や疾患の兆候を発見するための重要な検査ですが、確定診断をするためには、追加の検査が必要となる場合がほとんどです。

腹部エコー検査で異常が見つかった場合には、異常に応じて経過観察になったり、精密検査(CT・MRI検査など)が推奨されたりします。